|

高教深耕學思歷程專題講座系列第二場次於10月14日辦理,邀請到醫檢再生學系的李啟賓老師,以電影中的經典台詞「讓子彈飛一會兒」為題,與我們分享他從懵懂的少年時期到醫學研究者的生命歷程。

啟賓老師是家中長子,原本備受寵愛,卻在妹妹出生後,人生彷彿急轉直下。兄妹倆從小事事相爭。這種良性的競爭關係背後,源於對父母關愛的渴求,為了獲得更多關注,他將全副心力投注於課業。然而,這段看似順遂的求學生涯,卻在高中聯考時遭遇第一次重大挫折。原本以建中為目標的老師,最終成績只夠填上第四志願。聯考的失利讓他對學習失去了以往的衝勁。高三時,或許是叛逆期姍姍來遲,他抱持著離家越遠越好的心態來選填大學志願,最後到了高雄醫學大學。大學期間,他對自己的要求不高,只希望不被當掉就好,對科系也沒有什麼興趣。這段看似荒廢的時光,卻在升大二時,迎來了意外的轉捩點。

當時系上詢問同學們有無加入實驗室的意願,啟賓老師本無興趣,卻因一位好友而誤打誤撞進入實驗室,開啟了他與醫學研究的不解之緣。一開始,實驗室的生活極為枯燥,每天都在做一樣的打雜工作,唯一學到的技能是把瓶子洗得非常乾淨,老師甚至開玩笑說將來找不到工作,至少去洗碗絕對沒問題。後來某天,教授詢問他在實驗室都做些什麼,得知一直在做雜務,第一次親自帶著他走進細胞房,教導他如何培養細胞。正是這次「親手指導」,讓啟賓老師發現自己不討厭做實驗。從那一刻起,他才真正進入實驗的世界,也開始體會到研究的樂趣。進入實驗室兩三年後,技術上已不成問題,教授也鼓勵他繼續攻讀研究所。然而,有一個致命的弱點——英文能力。有一次老師給他看一篇論文,每個字都認得,但拼在一起就是看不懂,教授對他說:「如果你真的有興趣做研究,就必須了解你所做的東西,不要永遠只當一個工具人。」這句話點醒了他。為了探索未知的知識,他將從小到大的英文書拿出來重讀,論文上看不懂的專有名詞就在旁邊註記,一次不懂看兩次,兩次不懂看十次,直到理解為止。回想起來,他並非為了學英文而學英文,而是為了探索未知的渴望才堅持下去。

碩士畢業後,他也原本不打算繼續讀博士班,覺得是時候該踏入社會賺錢。但就在那時,外公被診斷出癌症。從小疼愛他的外公得了病痛,讓他開始思考,到底有沒有方法可以對抗這種兇惡的疾病?這個念頭讓啟賓老師決定繼續攻讀博士班。當時報考時間已晚,許多資料來不及準備,去面試時,他的資料只有一頁A4紙,簡單寫了學經歷,後面附上碩士班時期發表的一篇論文。面試委員看完後只問:「什麼時候可以來上班?」,這樣的經驗讓他知道有時候,過去歷程中累積的成果,就是對自己最好的肯定,勝過千言萬語。

博士班期間,指導教授安排啟賓老師到紐約冷泉港實驗室進行交換研究。那裡是DNA雙螺旋發現者之一華生待過的地方。他當時百般不願,覺得在台灣的研究環境已經很舒適,何必去人生地不熟的地方?但現在回想,生命真的會自己找到出路。

從前,啟賓老師的研究重心其實不在「細胞免疫治療」,那他是如何走到這條路的呢?在當時服務的學校,校長介紹了一位從國外來學者,啟賓老師坦白,其實對方講的內容他幾乎都聽不懂,只知道是一種新的癌症療法。他回去查了資料,看到了一位血癌末期的小女孩的故事,所有治療都已宣告無效。在父母懇求下,她接受了當時還在實驗階段的CAR-T細胞療法,結果奇蹟發生,半年後體內癌細胞完全消失,現在已健康長大。這個故事深深打動了他,這不就是他當初因外公而想對抗的癌症大魔王嗎?於是他下定決心加入團隊,而啟賓老師過去累積的經驗,正好派上了用場,大大的幫助了這次的治療。這正應證了啟賓老師所說的:「多吸收一點養分,未來有一天就能派上用場。」,生命中累積的養分,有時看不到當下的用處,但不要急,既然選擇了就堅持到底,永遠不知道過去累積的技能會在什麼時候派上用場。

在最後老師也提到,當你真心想要完成一件事時,那股意念會非常強烈,全世界都會來幫你。這份「相信的力量」,貫穿了他整個職涯的選擇與堅持。後來,他曾受邀到上海訪問,當時他們協助了一位台小女孩,她無法得到合適的治療。為此啟賓老師參與了治療計畫,半年後好消息傳來,那個小女孩也成功活了下來。這件事讓他更加堅信,只要堅持做對的事,有決心去做想做的事,很多好事真的會發生,努力就會有好結果。

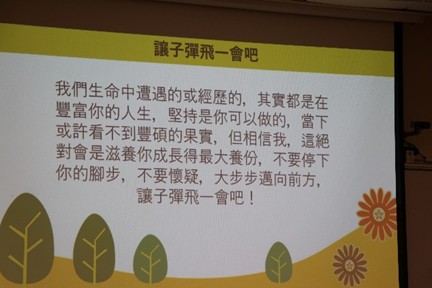

回顧整場講座,從誤打誤撞進入實驗室,到中間的跌跌撞撞,很多時候都不知道未來在哪裡。但在每一個階段,都在不經意間積蓄能量。當機會來臨時,那些以為沒用的技能,就一一展現出來。這場講座不僅是啟賓老師的職涯分享,更是一場關於耐心與信念的深刻啟示。期許我們都能在人生道路上厚實自己,靜待花開,在各自的領域中發光發熱,美夢成真。

▲講者解說主題

▲同學們專注聽講

▲人生經歷的意義

▲講師介紹說明

|